¡vocabolairyum!

- Projektleitung: Ursina Heierli und Simon Küpfer

- Institution: KS Hohe Promenade, Zürich (HoPro)

- Kontakt: ursina.heierli@kshp.ch

Sprachverständnis durch individualisierbares, vernetztes und mehrsprachiges Wörterlernen mit mobiler App "Anki" nachhaltig fördern und so auch Sprachlernkompetenz erweitern

Wörterlernen im Karteikasten-System (nach Leitner) ist nachweislich höchst effektiv, da Wörter individualisiert und zeitlich gestaffelt effizient und nachhaltig gelernt werden können (siehe Paul Nation, The Four Strands, Innovation in Language Learning and Teaching, 2020-10-30). Das haben auch App-Entwickler erkannt, entsprechende Anwendungen sind ebenso verbreitet wie beliebt, z.B. quizlet.

In unserem Projekt gehen wir einen Schritt weiter, um Mängel, die vom kurzfristigen, vorwiegend prüfungsorientierten "Bulimie"- oder Listenlernen bekannt sind, innovativ zu beheben: Die Schüler/-innen (SuS) erhalten stützende Lernhilfen, die sowohl aus der Sprache selbst stammen (z.B. Wortverwandtschaften, Syn- und Antonyme, Wortbildung, Beispielsätze etc.), als auch Verbindungen zu anderen Sprachen aufzeigen (germanische und romanische Sprachen inkl. Latein).

Ausserdem soll dieses Vernetzungsangebot sowie die Möglichkeit, Wörter während Wochen und Monaten verteilt zu lernen, die Lernenden dazu anregen, die Verantwortung und Gestaltung des Wörterlernens zunehmend zu übernehmen und den eigenen Lernprozess aktiv zu gestalten.

Kärtchenlernen, Merkhilfen sowie Abfragemöglichkeiten, z.B. mittels Übungen oder Tests, sind Aspekte, die wir in einer einzigen Anwendung für SuS und Lehrpersonen (LP) integrieren möchten. Damit wird ermöglicht, Wörter vernetzt, individualisiert und nachhaltig zu lernen, zu üben und abzufragen. Zudem möchten wir anhand von kurzen Lernsequenzen oder Modulen für einzelne GER-Niveaus (A1-B2) exemplarisch aufzeigen, wie Wörter situationsgerecht trainiert werden können.

Didaktisch-methodisches Konzept

Unsere Vision: Die Lernenden sollen aus vielfältigen, von uns bereitgestellten Lernhilfen fürs Wörterlernen die für sie passenden auswählen, um damit motiviert und effizient zu lernen. Wir beabsichtigen, dazu ein reiches Angebot zur Vernetzung sowohl innerhalb der einzelnen Sprachen als auch zwischen den Sprachen bereitzustellen.

Um den SuS zu ermöglichen, Wörter und Kärtchen effizient zu lernen, orientieren wir uns insbesondere an folgenden Aspekten:

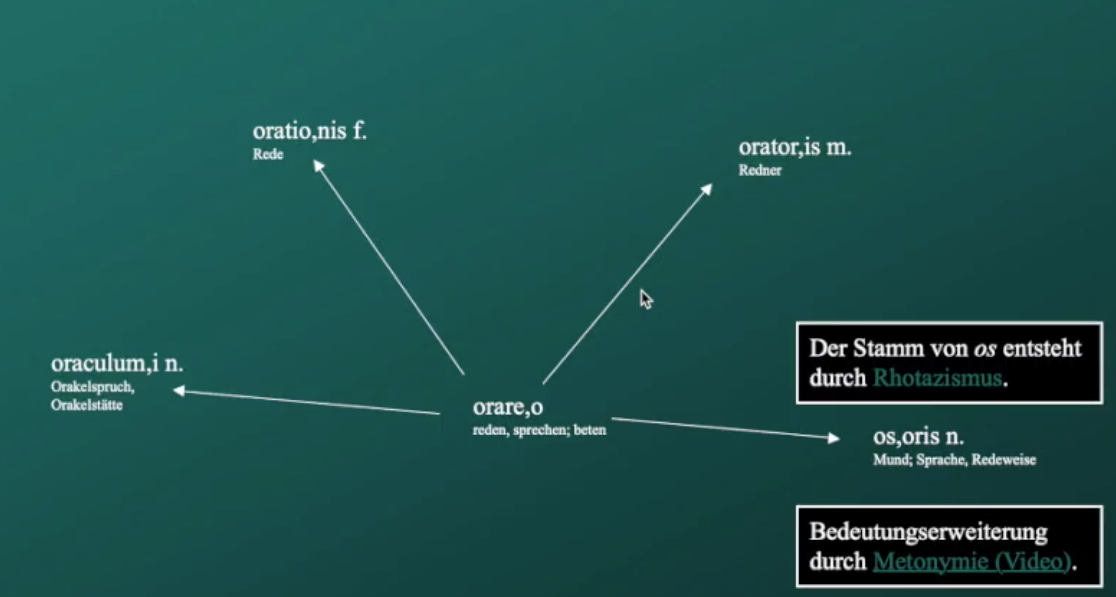

- Hinweise auf etymologisch verwandte Wörter in verschiedenen Sprachen (L: amor, F: amour)

- Aufzeigen von Wortverwandtschaft: Z.B. Wörter, die vom selben Stamm abgeleitet sind (F: aimer, amour)

- Synonyme, Antonyme (F: l’amour vs. la haine)

- Beispielsätze/Kontext (Sp: A la pareja le gusta comer pescado.)

- Nutzen (?!) der sog. «falsche Freunde» (I: il burro “Butter”, Sp: el burro “Esel”)

- Vertonung (Aussprache, evtl. mit “text-to-speech"-Technologie)

- Veranschaulichung durch Bild (und evtl. auch vereinzelt Video)

- Abfragemöglichkeit (Eintippen, Lückentext-Modus)

- Involvement Load (Schaffen von emotionalen Lernsituationen, welche es ermöglichen sich Wörter langfristig zu merken)

- Verknüpfungen fördern, indem man auch Beiläufiges miteinbezieht (siehe unter anderem auch M. Spitzer, “Sie können das Gehirn nicht daran hindern, dass es lernt.”)

Für unser Projekt werden wir ausgewählte Kapitel/Lektionen verbreiteter Lehrmittel verschiedener Sprachen auswählen, anhand derer wir beispielhaft sichtbar machen, wie man besonders effizient und nachhaltig lernen kann. Dies möchten wir exemplarisch für verschiedene Sprachstufen/Niveaus/Klassenstufen durchführen. Durch konstantes Aufzeigen solch vernetzter und als hilfreich empfundener Lernhilfen werden Lernende motiviert, solche für andere Wörter gleich selbständig zu erarbeiten und für sich zu erfassen (Individualisierung).

Wir sind der Meinung, die formulierten Ziele nur mit Hilfe eines digitalen Tools, nämlich mit Anki (Webanwendung und mobile Apps), verwirklichen zu können, da

- diese das Leitner-System mit “spaced repetition” ermöglicht (auf individuelle Wörterkenntnisse angepasstes und

qualitatives Lernen)

- mit umfangreichen Wörterlisten (mehrere Tausend Items) gearbeitet werden kann

- der csv-Upload unterstützt wird (weitverbreiteter Standard, einfache Handhabung für Im- und Export)

- zahlreiche Add-Ons spezifische Bedürfnisse abzudecken ermöglichen

- Wörter vom Endanwender jederzeit individuell angepasst werden können

- die Lern- und Abfragebedürfnisse des Anwenders durch sog. Layouts individuell eingestellt werden können (z.B. ein Layout für Französisch, ein weiteres Layout für Französisch mit Hinweisen zu Latein, ein Layout für Italienisch ohne/mit Beispielsätzen etc.)

- Wörter (= „Notizen“ in Anki) spezifisch getaggt werden können (siehe auch unter 7. Nutzen)

Wir planen auch eine Einführung in die Methodik/App zuhanden von SuS/LP, evtl. mithilfe von

Wirkung

Nutzen für Lernende und Lehrende ergibt sich u.a. in folgenden Bereichen:

- Förderung des Bewusstseins für historische Sprachentwicklung (Etymologie)

- Wortbildung in einzelnen Sprachen

- Kennenlernen von Wörter-Lernmethoden

- Nachhaltiges Lernen (Transfer vom Wörterlernen auf andere Fächer/Gebiete möglich)

- Möglichkeit, Wörterlernen in mehreren Sprachfächern zeitlich zu koordinieren, z.B. gleichzeitig dieselben Themen

- SOL während der Fachlektionen und ausserhalb des Unterrichts

- Förderung der sog. language awareness von Lernenden und Lehrenden

- SuS lernen mit Anki ein Tool/App kennen, das sie sehr spezifisch auf ihre Bedürfnisse anpassen können und

sollen, das nicht nur für Sprachen und auch später im Studium vielseitig angepasst und eingesetzt werden kann.

- Einblick in Open Source Gedanke (werbefrei)

- Bezug zu in Zürcher Mittelschulen stark verbreiteten Lehrmitteln (z.B. F: dis donc, envol lycée, L: prima.nova

bzw. Nachfolger im gym2022, I: Tracce, Sp: Impresiones)

- Sortier- und Filterbarkeit nach tags nach individuellem Bedarf

- selbstbestimmt eine Lerneinheit aus tags zusammenstellen (z.B. Lehrmittel, Lektion, thematische Einheit usw.)

- ¡vocabolairyum! kann auch auf weitere Sprachen (z.B. Englisch, Altgriechisch) erweitert werden

SAMR-Modell

Erläuterung zum SAMR-Modell.

Das vorliegende Projekt kann im SAMR-Modell bei «Modification» eingeteilt werden, weil mit Anki auch z. B. Ton oder Bild integriert werden können.