Bäcker/innen, Konditor/innen und Confiseur/innen benötigen in ihrem Kreativberuf Innovationskraft. Sie gestalten mit berufstypischen Materialien Sujets, Themenplätze und Figuren und stehen dabei in einem Wettbewerb, der durch Social Media intensiviert wird. Wer lässt sich nicht von Backideen auf Tiktok, Pinterest oder Insta inspirieren? Die angehenden Berufsleute müssen Kreativität, Gestaltungsfähigkeit und Präsentationskompetenz nicht nur im Betrieb, sondern auch auf Ausstellungen und an «Wettbewerben» wie der Decorissima, den swiss skills oder an der Praktischen Arbeit beim Qualifikationsverfahren beweisen.

Kreativität-, Gestaltungs- und Auftrittskompetenz dieses Berufes werden durch die digitale Transformation noch stärker herausgefordert.

KI könnte hier unterstützen, Kompetenzen für diesen Wettbewerb zu entwickeln. In der Ausbildung wäre KI als Partnerin für Bild- und Ideengenerierung sinnvoll. Der IKT-Unterricht ist aktuell kein Kern-Element des Lehrplans und der Einsatz eigener Laptops (BYOD) ist unüblich. Die Einführung von KI in den Lehrplan wäre eine revolutionäre Weiterentwicklung, die Qualität und Originalität steigert und in das Gesamtkonzept passt. Die Lernenden werden durch dieses Innovationsfondprojekt KI als Kreativ- und Ideenwerkzeug kennenlernen, aber auch digitale Plattformen für die Präsentation der Ergebnisse.

Das Projektteam will KI als feste Kreativitäts- und Ausbildungs-Partnerin im Sinne der Akteur-Netzwerk-Theorie etablieren, die Bedeutung der IKT-Schulung für handwerkliche Berufe aufzeigen und eine Vorreiterinnen-Rolle in der digitalen Weiterentwicklung der Bildungsverordnung spielen.

Ein wichtiges Anliegen ist es dem Projektteam aber auch, in einem Beruf, der heutzutage mehrheitlich von Frauen gewählt wird, den sinnvollen Einsatz digitaler Technologien bekannt zu machen und gerade auch Frauen zu motivieren, sich weiterhin mit der digitalen Technologie – im Beruf oder in einer höheren Ausbildung – zu beschäftigen.

Innovationspotential

Dieses Projekt bietet die Chance, KI in einem traditionellen, handwerklichen Berufsumfeld einzuführen. KI als Bild- und Ideengeneratorin in der Ausbildung öffnet neue Wege in Design und Produktentwicklung. Dies ermöglicht eine schnelle Reaktion auf aktuelle Trends und auf den verstärkten Wettbewerb durch Social Media. Die Implementierung von KI verspricht Kreativitäts- und Originalitätssteigerung in der Praxis und passt die Ausbildung an moderne Marktbedürfnisse an. Es verbindet traditionelles Handwerk mit moderner Technologie und revolutioniert die Ausbildung sowie die Branche.

In einer ersten Testphase hat uns das Potential der KI stark beeindruckt. Als Beispiel einer KI-Bildgebung führen wir diese Schokoladenfigur auf, die als eine Vorlage für die Umsetzung in der Praxis dienen könnte:

Es geht nicht nur darum, die KI als Bildgeneratorin zu verwenden, sondern auch als Ideengeberin. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Den Lernenden wird nicht nur gezeigt, wie sie die KI anwenden können, sie werden auch in den Entscheidungsprozess in Form des Design Thinking miteinbezogen und sie werden angeleitet, sich kollaborativ im Entwicklungsprozess zu unterstützen.

Wichtig ist zu erwähnen, dass das Fachwissen leitend bleibt. Nicht alles, was optisch anspricht, ist handwerklich mit den jeweiligen Materialen umsetzbar.

Didaktisch-methodisches Konzept

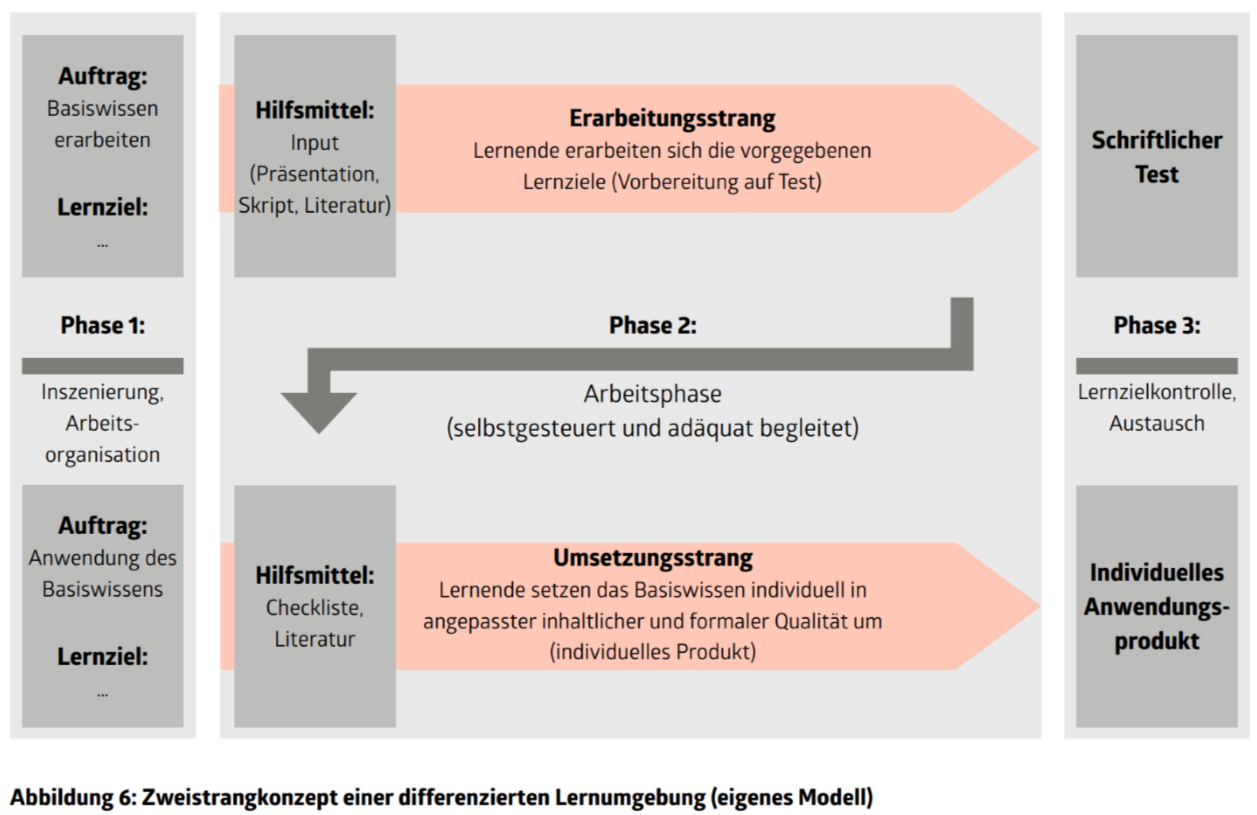

Die Didaktik dieses Programms basiert auf einer Kombination aus handlungs- und projektorientiertem Lernen. Dies soll die Entwicklung von Kreativität, digitaler Kompetenz und Teamarbeit fördern. Der Schwerpunkt liegt darauf, Lernende nicht nur mit theoretischem Wissen, sondern auch mit praktischen Fähigkeiten auszustatten, um sie auf die Herausforderungen des modernen Arbeitsmarktes vorzubereiten.

Das Lernsetting umfasst sowohl traditionelle Werkstätten als auch computergestützte Lernumgebungen. Der Lernprozess wird individuell auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Lernenden abgestimmt, um ein optimales Lernerlebnis zu gewährleisten. Es wird Wert auf die Förderung von Selbstständigkeit und Eigeninitiative gelegt, um die Lernenden zu eigenverantwortlichem und selbstgesteuertem Lernen zu ermutigen.

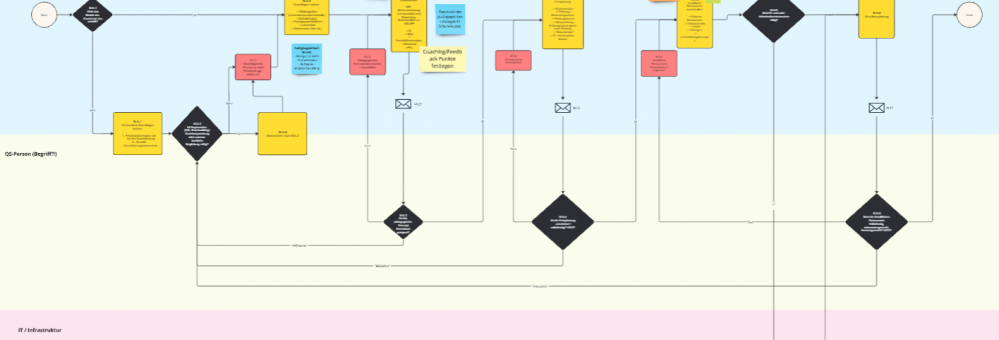

Die Lernenden werden über ein Schuljahr hinweg im Rahmen des Berufskunde- und des Allgemeinbildungsunterrichts bei passenden Schullehrplanthemen online und analog angeleitet, wie sie eine Dialog- und Kollaborationskompetenz entwickeln können, im symmetrischen Austausch mit der KI Ideen und Designvorschläge erarbeiten und diese systematisch kollaborativ für die handwerkliche Umsetzung zur Verfügung stellen.

In bereits bestehenden Gefässen der praktischen Umsetzung werden die erzeugten Designvorlagen und Ideen im Rahmen der Aneignung traditioneller Handwerkstechnik ins Werk gesetzt. Ziel ist es, dass die in einem Jahr angeeignete Praxis direkt an der Decorissima 2026 mit der Gestaltung des Ausstellungssettings und der Produktepallette angewandt wird. Die Ergebnisse und der Arbeitsprozess werden systematisch im Rahmen der Förderung von Student Agency und Co-Agency in Padlets abgelegt bzw. dokumentiert und für Kommentare und Feedbacks den entsprechenden Lern- und Creative-Communities freigegeben.

Bezüglich der Methoden steht projektbasiertes Lernen im Zentrum dieses Ansatzes. Die Lernenden arbeiten in realitätsnahen Projekten, in denen sie KI-Tools für die Entwicklung von Back- und Confiseriewaren einsetzen. Peer-to-Peer-Lernen wird gefördert, um den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Lernenden zu stärken.

Anwendung der symmetrischen Anthropologie von Bruno Latour. Diese soll sensibilisieren für:

- Gleichgewichtige Partnerschaft: Die KI wird als Partnerin in der Ausbildung wahrgenommen, wodurch eine Umgebung entsteht, in der sowohl menschliche Kreativität als auch maschinelle Effizienz und Innovation geschätzt und genutzt werden.

- Pragmatische Integration: Die Lernenden erfahren eine praktische Anwendung von KI, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, wie Technologie realistisch in den Berufsalltag integriert werden kann.

- Reflexion über Technologie und Handwerk: Durch die symmetrische Betrachtung von Mensch und Maschine als Akteure werden die Lernenden dazu angehalten, über die Wechselwirkungen zwischen technologischen Entwicklungen und traditionellem Handwerk nachzudenken.

- Kritische Auseinandersetzung mit KI-Ergebnissen: Im Rahmen dieses Ansatzes werden die Lernenden ermutigt, die Outputs der KI nicht nur zu nutzen, sondern sie auch kritisch zu hinterfragen und in den Kontext ihres Fachwissens und ihrer kreativen Fähigkeiten zu setzen.

Design-Thinking als Methode für die Bestimmung der konkreten Projektinhalte: Organisation eines Design- bzw. Creativ-Workshops im Rahmen des Unterrichts, um eine Auslegeordnung der möglichen Kreativbereiche und -inhalte zu erhalten.

Förderung der Student Agency und Co-Agency im Sinne des Lernkompasses 2023 der OECD.

Teamteaching, um Betreuungskomplexitäten zwischenzeitlich zu reduzieren.

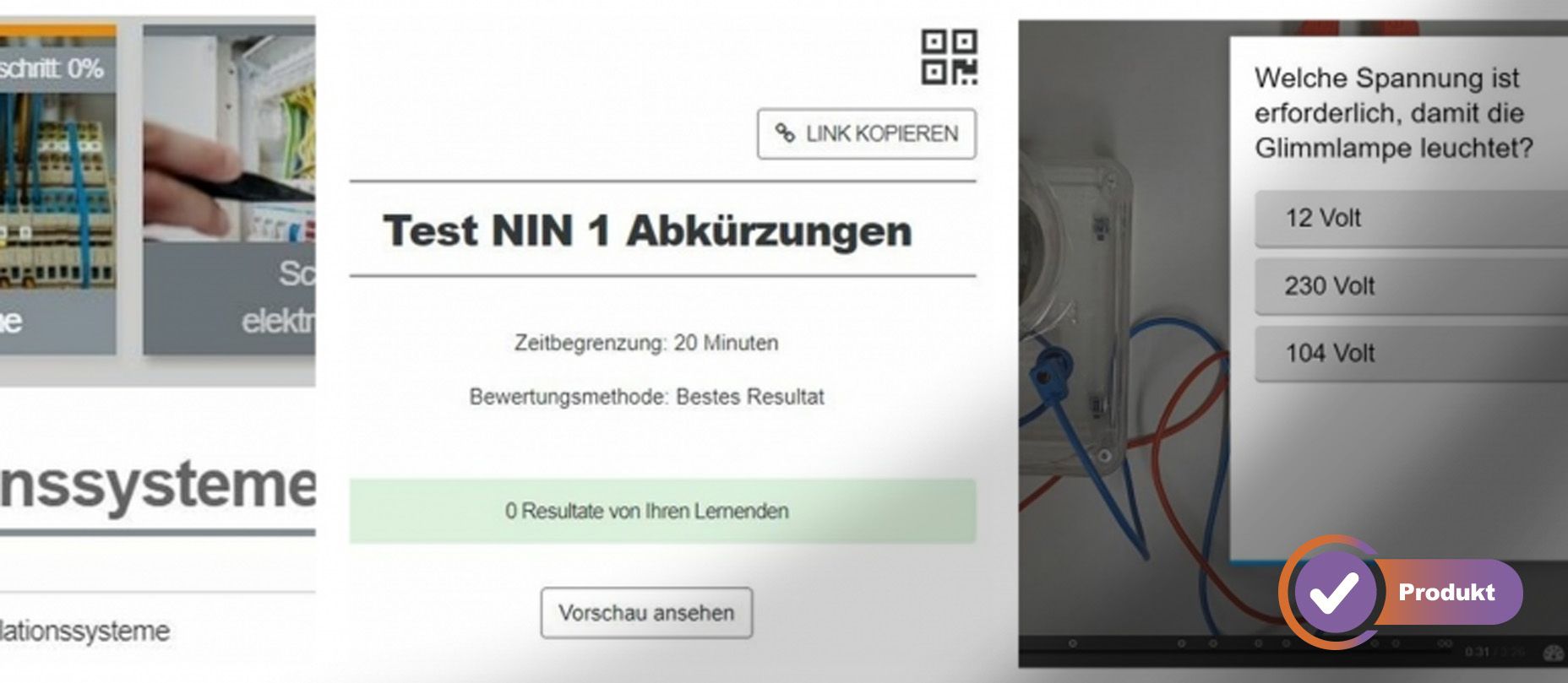

Mit automatischen Lernsets digitale KI-Grundkompetenzen fördern.

Wirkung

Folgende Wirkungen sollen mit dem Projekt erzielt werden:

Design und Kreativität: Fähigkeit, innovative Sujets, Themenplätze und Figuren zu gestalten, was eine hohe Kreativität und ein gutes Gespür für Design erfordert.

Technologieanwendung in der Praxis: Praktische Fähigkeiten im Einsatz von KI-Technologien für die Entwicklung und Gestaltung von Produkten des eigenen Berufes.

Kritische Reflexion und Problemlösung: Kompetenz, die Funktionsweise und Grenzen der KI zu verstehen und diese kritisch im beruflichen Kontext zu reflektieren.

Digitale Auftrittskompetenz: Die Fähigkeit, eigene Kreationen und Ideen effektiv und ansprechend auf digitalen Plattformen zu präsentieren.

Umgang mit Künstlicher Intelligenz: Grundlegende Kenntnisse in der Anwendung und dem Verständnis von KI-Tools, insbesondere als Bild- und Ideengeneratorin.

Interdisziplinäre Kompetenzen: Fähigkeiten, die über das traditionelle Handwerk hinausgehen und digitale sowie inter- und transdisziplinäre Aspekte umfassen, um in einer zunehmend digitalisierten Berufswelt führend zu sein.

Kollaborationskompetenz: Diese Kompetenz umfasst die Fähigkeit, effektiv und produktiv in Teamumgebungen zu arbeiten, insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung und Präsentation von Inhalten auf digitalen Plattformen.

Dialogkompetenz für den Austausch mit KI: Diese Kompetenz umfasst die Fähigkeit, effektiv und sinnvoll mit KI-Systemen zu interagieren. Sie beinhaltet das Verständnis dafür, wie man Fragen und Anweisungen klar und präzise formuliert, um die gewünschten Informationen oder Ergebnisse von der KI zu erhalten.

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Lernenden: Das Projekt soll dazu beitragen, dass Lernende besser für den Arbeitsmarkt qualifiziert sind und eine führende Rolle in der Branche einnehmen können.

Langfristige Integration der KI in den Lehrplan: Ein weiteres Ziel ist die dauerhafte Einführung von KI-bezogenen Inhalten in den Lehrplan, um eine kontinuierliche Anpassung an technologische Entwicklungen zu gewährleisten.

Aufbau einer Kultur der ständigen Innovation und des lebenslangen Lernens: Schliesslich soll das Projekt eine Kultur fördern, in der ständige Innovation und lebenslanges Lernen als wesentliche Bestandteile der beruflichen Entwicklung angesehen werden.

SAMR-Modell

Im SAMR-Modell kann das vorliegende Projekt in den Bereich

...