HistoSwiss

- Projektleitung: Philipp Schaufelberger, Patrick Hersperger, Christian Bordin und David Brändli

- Institution: Gymnasium Freudenberg

- Kontakt: philipp.schaufelberger@kfr.ch

Für einmal sollte die historisch relevante Frage nach Bruch und Kontinuität nicht in der grossen Weltgeschichte Anwendung finden, sondern in der Realität vor unserer Haustür: Was hat sich im Quartier in den letzten Jahrzehnten verändert? Welche Gebäude blieben erhalten, welche stehen sogar unter Schutz und welche wiederum sind weshalb verschwunden?

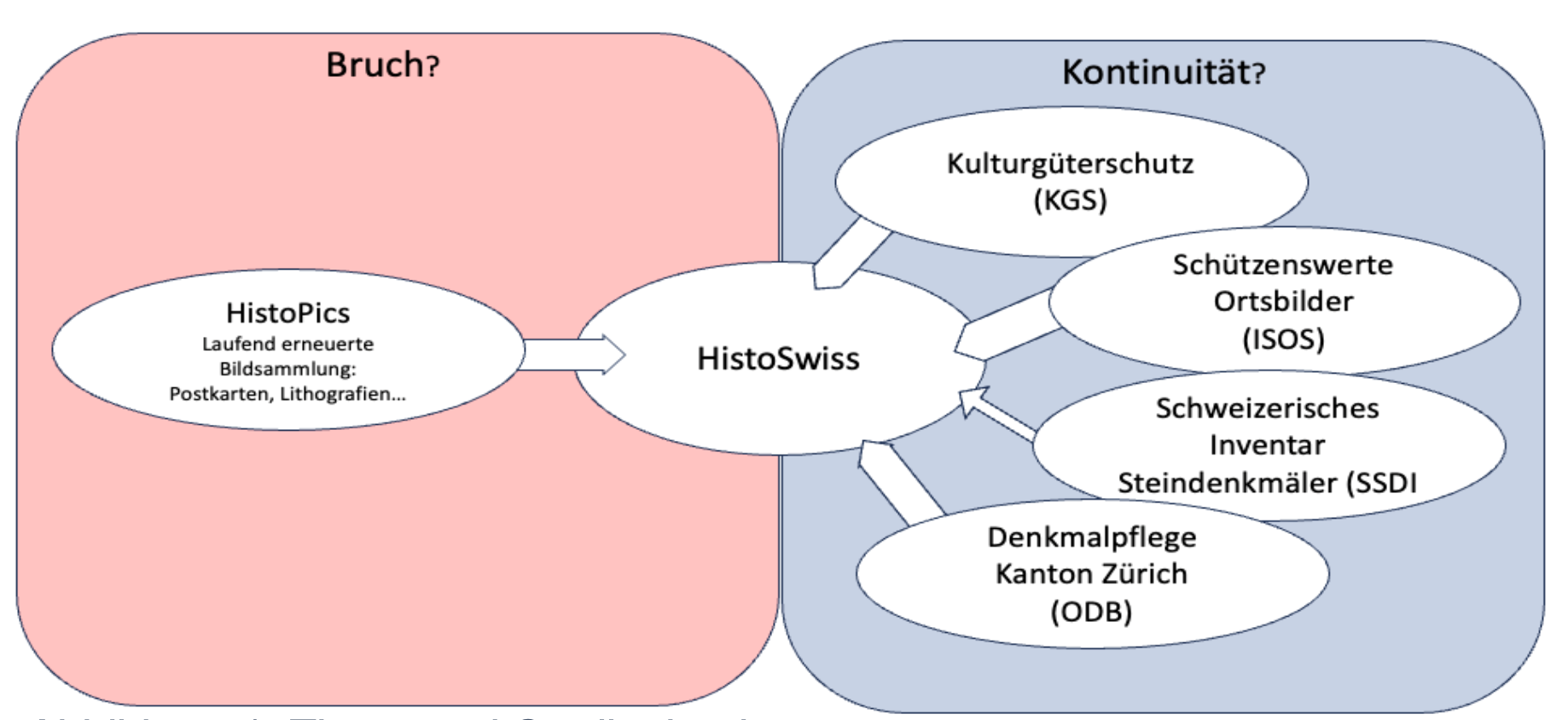

Die Ausgangsthese ist: Geschützte Objekte stehen für eine gewisse Kontinuität, ansonsten verändern sich Ortsbilder und Landschaften rasant. Um die These zu prüfen und darauf aufbauend weitere Fragestellungen zu entwickeln und umzusetzen, wurde im Bereich der Kontinuität eine umfassende Liste mit unterschiedlichen Kategorien von Schutzobjekten erstellt. Arbeiten nun Schüler:innen oder dereinst auch Gruppen an solchen Objekten (z. B. an einem denkmalgeschützten Haus, Baujahr 1753) und erfassen diese dokumentarisch, entdecken sie in Fortbestand und ggf. Funktionswandel der Bausubstanz Kontinuität und gleichsam gelebte Geschichte.

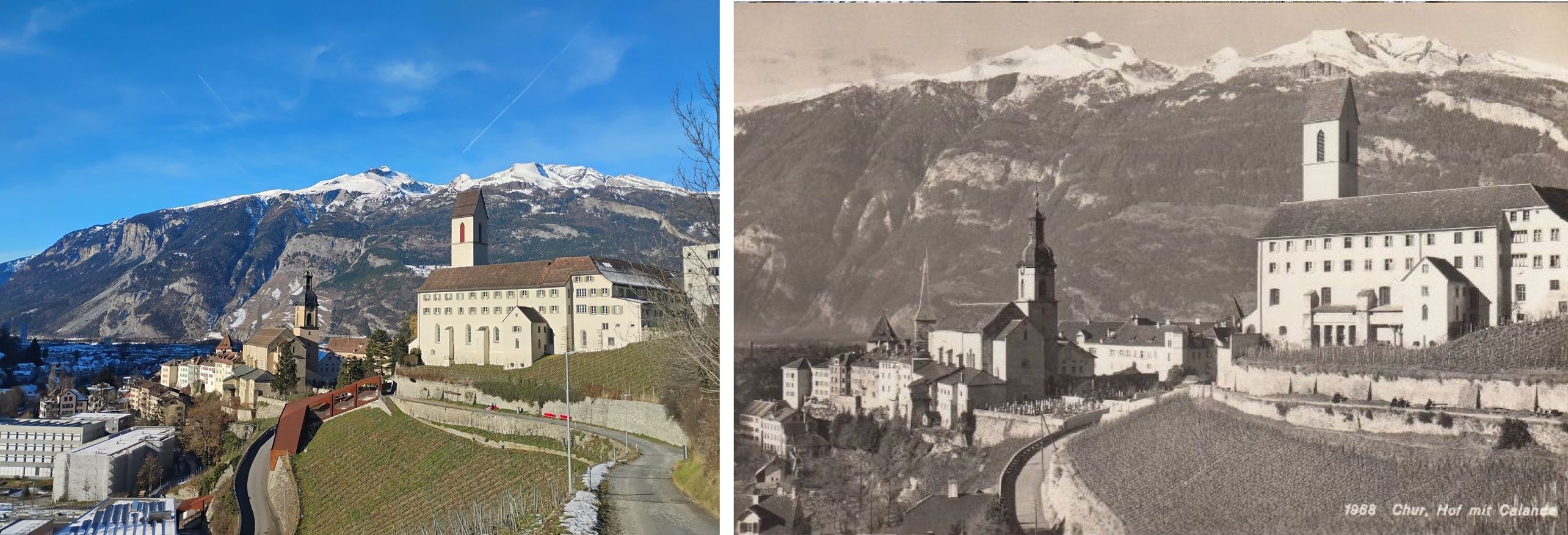

Um andererseits Bruch und Veränderung in Landschaft und Ortsbild zu verfolgen, werden in einem Blog (HistoPics) laufend historische Postkarten, Lithografien usw. erfasst. Suchen nun Schüler:innen beispielsweise in ihrer Wohngemeinde nach exakt diesen Örtlichkeiten, um sie fotografisch zu dokumentieren, zeigt sich im Vergleich, inwiefern sich unser Umfeld verändert hat. Der bisher schmalspurig geführte Testbetrieb lässt erahnen, dass sich für die Umsetzung des Projekts eine enorme Vielfalt von Anwendungsoptionen anbietet.

Abbildung 1

Das Innovationspotenzial dieses Projekts liegt zunächst in der dazu bereitgestellten Basis, welche Orientierung in Raum und Zeit ermöglicht. Zunächst wurde eine umfassende Liste mit Schutzobjekten aus verschiedenen Bereichen erstellt (vgl. Abb. 1) und deren Geo-Koordinaten (LV95 oder LV03) so umgerechnet, dass diese gesamtheitlich auf einer Landkarte mit WGS84 Koordinaten dargestellt werden können. Liste und Karte mit einheitlicher Erfassung so vieler Schutzobjekten sind ein Novum und bilden eine verlässliche Projektgrundlage.

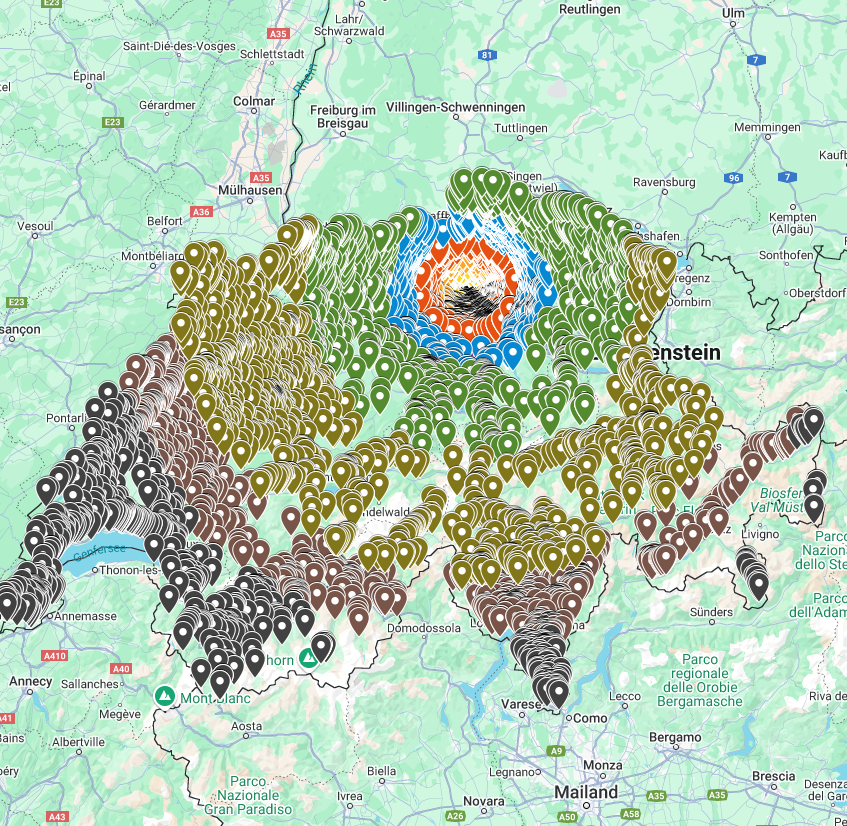

Dass die Kantonsschule Freudenberg (KFR) deren geografischen Mittel- und Nullpunkt bildet (vgl. Abb. 2), um den herum sich konzentrisch die POIs befinden, ist ein weiterer origineller Aspekt und verleiht dem Projekt eine ganz präzise Perspektive: Es sind Schüler:innen eines Zürcher Gymnasiums der 2020er-Jahre, welche dieses Projekt prägen. Sie sehen und erfassen Gebäude und deren Geschichte aus ihrer eigenen Sicht.

Abbildung 2: Konzentrische Kreise von POIs um die KFR

Lehrer:innen und/oder Schüler:innen können weitgehend selbst wählen, welche historisch-geografischen Ausflüge ihnen am adäquatesten und interessantesten erscheinen. In allen Varianten wird Geschichte nicht als etwas Vergangenes oder Distanziertes wahrgenommen, sondern im Spannungsfeld zwischen Bauwerken, Bildquellen und Entdeckenden aktiv erlebt.

Solche Entdeckungen und Begegnungen sind im Quartier, im Alltag oder an Ferien- oder Projektwochendestinationen möglich.

Werden die dabei entstandenen Bilder veröffentlicht, schreiben Schüler:innen der KFR damit in einem gewissen Sinn auch Geschichte. Diese Perspektive garantiert, dass ihre Publikation im HistoSwiss-Blog und ggf. anderen Kanälen wie beispielsweise Wikimedia ihrerseits historisch interessant sind.

Interagieren auf dieser Basis ganze Gruppen von Schülerinnen und Schülern oder sogar Schulen untereinander, entsteht nicht nur ein immer dichteres Mosaik von historisch relevanten Fotografien und Informationen, sondern eröffnen sich auch auf einer eigens erarbeiteten Materialbasis unzählige Varianten des Austauschs bis hin zur gemeinsamen Diskussion über Bedeutung von Kontinuität und Bruch, Schutz und Innovation, Vergangenheit und Zukunftsgestaltung.

Aktuell setzt sich das Projekt aus drei Bereichen zusammen:

1. Quellenbereich

Der Quellenbereich setzt sich aus folgenden Kategorien zusammen:

A) HistoPics

Auf der für das Projekt erstellten Website HistoPics werden alte Orts- und Landschaftsbilder erfasst und zwecks Vergleichs zur Verfügung gestellt:

- Einen Überblick über diese Objekte vermitteln Landkarte und Tabelle, welche regelmässig aktualisiert werden.

- Seit 2025 ist es für alle Teilnehmenden möglich, für das Projekt eigene Quellen zu erfassen (vgl. Link).

B) Schutzobjekte

Die HistoSwiss-Datenbank enthält Schutzobjekte aus 4 Kategorien:

- Kulturgüterschutzinventar (KGS)

- Denkmalpflege des Kantons Zürich

- Inventar schützenswerter Ortsbilder (ISOS)

- Schweizerisches Steindenkmäler Inventar (SSDI)

Einen Überblick über die Schutzobjekte geben Website, Karte und Tabelle.

C) HistoSwissPeaks

Seit Sommer 2024 besteht die Möglichkeit, für das Projekt auch Panoramabilder einzureichen. Auf Landkarten und in einer Tabelle wurden zu diesem Zweck knapp 6000 Schweizer Gipfel über 800m.ü.M. erfasst.

2. Fachbereich

Auf HistoSwiss und in der entsprechenden Landkarte werden alle Fachbeiträge der Teilnehmer:innen publiziert.

Das Ziel dieser Beiträge besteht darin, dass die Schüler:innen Veränderungen und Merkmale erkennen, beschreiben und interpretieren.

Die Resultate in den einzelnen Kategorien können alphabetisch sortiert abgefragt werden:

- A) HistoPics

- B) Schutzobjekte

- C) HistoSwissPeaks

Der Vergleich der Fotografien ermöglicht Vertiefungsoptionen wie beispielsweise die Fragen:

- Wie wichtig sind Landschafts- und Kulturgüterschutz?

- Wie nachhaltig erfolgt die Umgestaltung der Schweiz?

- Was bedeuten die erfassten Veränderungen für unsere Lebensqualität?

- Inwiefern zeigen sich in den Alpen Spuren des Klimawandels? …

Auf der Basis präziser Feldforschung finden solche Diskussionen nicht im luftleeren Raum statt. Der gemeinsame Blick zurück ermöglicht so gleichsam einen Blick nach vorne und auch die Frage nach einer optimalen städte- und raumplanerischen Zukunft.

3. Pädagogischer Bereich

In HistoSwissProject werden alle Aktivitäten gebündelt.

Hier findet sich

- für den Quellenbereich das Formular für die Eingabe eigener Histopics,

- für den Fachbereich das Formular zur Eingabe von Fachbeiträgen und

- für der pädagogischen Bereich Formulare zum Erstellen regionaler Karten und Trails für Gruppen und Klassen.

Das Ziel dieses Bereichs besteht in der Interaktion zwischen teilnehmenden Gruppen und Klassen. So können z. B. gegenseitig orts-, zeit- oder themenspezifische Trails erstellt werden. Solche Trails oder HistOLs können kooperativ oder kompetitiv bestritten werden.

Wichtig dabei ist eine möglichst zielführende Rollenverteilung innerhalb und ggf. auch zwischen den Gruppen. Je besser Skills aus den Fächern Informatik, Deutsch, Geschichte, Geografie und BG eingesetzt werden, desto spannender die Resultate.

Im Mittelpunkt des Projekts Begegnungen und Dialoge zwischen historischen Quellen und der Realität