Das 3D-Scan Lab - Das 3D-Archiv - gestalten und üben

- Projektleitung: Fabian Rüeger, Michael Häfeli und Christof Glaus

- Institution: BBW Winterthur

- Kontakt: fabian.rueeger@bbw.ch

Ein Laboratorium für 3D-Objekte im Berufskundeunterricht

Beschreibung

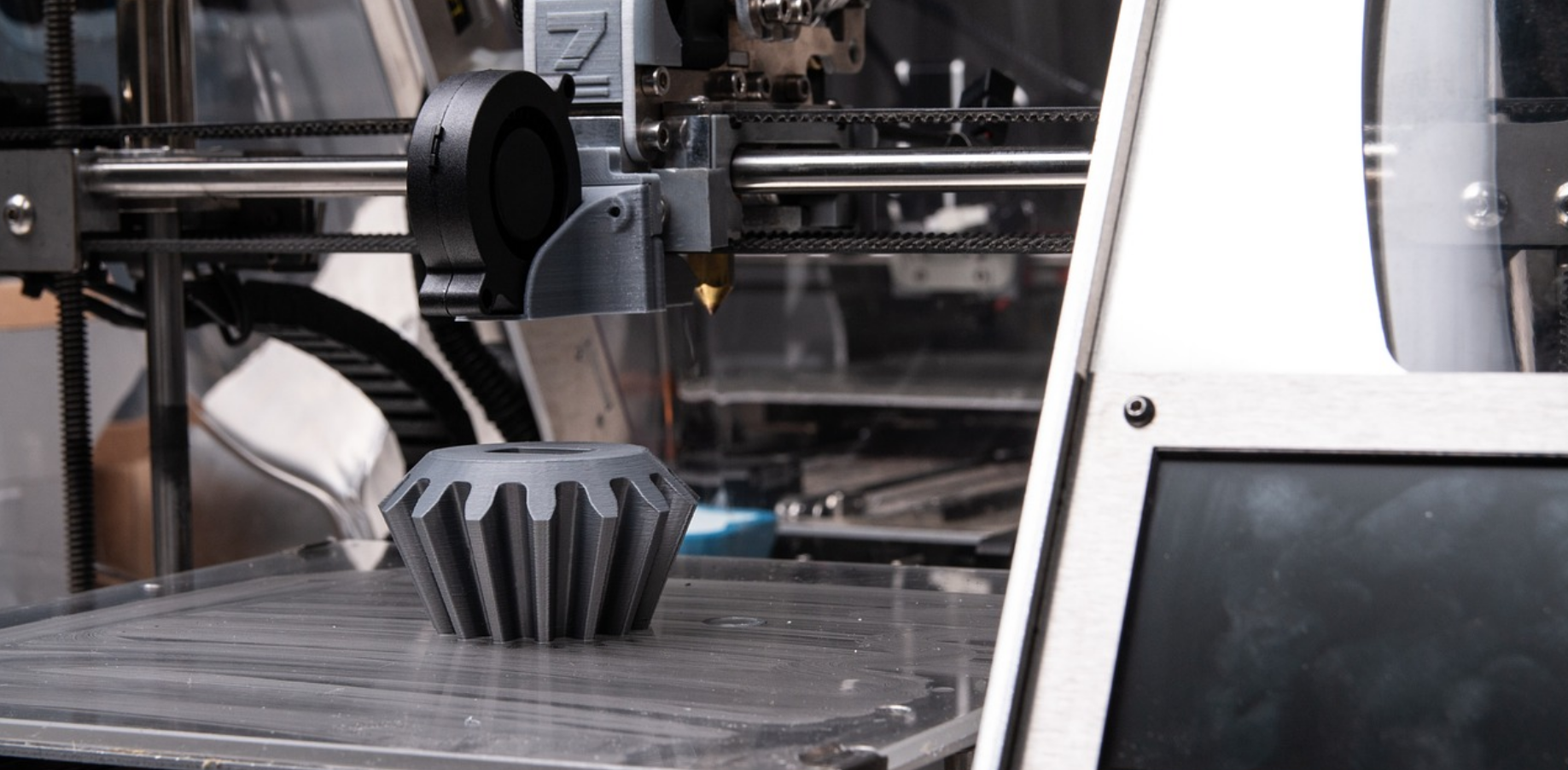

Stärker als bei den Scan-Projekten «Der Laserscan – Räume digital abbilden» und «Photogrammetrie mit Drohnen» geht es in diesem Projekt darum reale Objekte zu scannen und digital sichtbar zu machen, diese als Anschauungsmaterial im Unterricht zur Verfügung zu stellen, aber auch zu zeigen, wie sich die Relevanz der Erstellung und Verwendung von digitalen 3D-Objekten im Wirtschaftskreislauf stark verändert hat.

Anschauungsmaterial den Lernenden zur Verfügung zu stellen beziehungsweise den Lernenden die Werkzeuge und Instrumente ihres Berufes sichtbar zu machen, ist eine traditionelle Methode des Berufskunde-Unterrichts. Im Rahmen der digitalen Transformation entstehen und entwickeln sich immer mehr Technologien, die das Erfassen und Vorführen von Anschauungsmaterial vereinfachen. Eine dieser Technologien ist das Scannen. Eine Technik, die im 2D-Bereich schon seit Jahren intensiv eingesetzt wird, besitzt im 3D-Bereich im Berufsalltag sowie im Unterricht noch nicht die gleiche Bedeutung. Das hier noch zum Teil verborgene Potential soll dieses Projekt sichtbar machen. Dabei sind sowohl didaktische Vorteile durch die 3D-Visualisierung erkennbar wie auch Kostenvorteile gegenüber der kontinuierlichen Beschaffung von neuen Anschaungsmodellen – beziehungsweise die Möglichkeit Anschauungsmodelle in Dimensionen zu generieren, welche im Schulzimmer nicht mal Platz finden würden.

Fabian Rüeger als Kontaktperson dieser Projektgruppe, arbeitet bei der Müller Technologie AG, welche in der Entwicklung und Produktion von Spezialfahrzeugen tätig ist. Um mit der kontinuierlichen Digitalisierung Schritt zu halten, betreut er die Evaluation für eine mögliche Beschaffung eines 3D-Scan-Gerätes, zur vereinfachten Bestandesaufnahme von Fahrzeugen und Maschinen, an welchen Änderungen eingebracht werden sollen.

Es geht in diesem Projekt darum, mittels 3D-Objekten Funktionen und Systeme besser aufzeigen zu können, um so der Komplexität des berufskundlichen Unterrichtes gerecht zu werden. Das Ziel ist, dass die Lehrpersonen in der Fachgruppe «Landmaschinen-/Baumaschinenmechaniker:innen» ein 3D-Archiv einrichten, das direkt für den Unterricht genutzt werden kann. Dieses Archiv wird auch anderen Fachgruppen und Schulen zugänglich gemacht. Dieses Archiv soll kollaborativ seitens der Lehrpersonen, aber auch der Lernenden gefüllt werden.

Dieses Ziel wird in mehreren Etappen erreicht, zu Beginn wird ein Wunschinventar von 3D-Objekten erstellt, mit dem das bestehende Anschauungsmaterial ersetzt oder ergänzt werden soll. Als zweiter Schritt wird auf Sharepoint ein Space eingerichtet. SharePoint Spaces ist eine webbasierte Plattform, über die Nutzer:innen mit Hilfe von 2D-und 3D-Webparts relativ einfach Mixed-Reality-Inhalte erstellen und teilen können. In einem dritten Schritt werden mit dem LIDAR-Scanner des iPad Pro (Polycam-App), aber auch mit dem Leica-BLK 360 Scanner der BBW Objekte gescannt. Die Stärken der beiden Geräten werden innerhalb des Projektes evaluiert und die Anwendung dementsprechend geplant. Bei Bedarf werden die gescannten Objekte mit Hilfe des 3D-CAD-Programms «Inventor» bearbeitet, beschriftet, mit Schlagworten versehen und in das Archiv gestellt. Als letzter Schritt wird die Thematik der Passgenauigkeit der 3D-Technologie im Produktionsprozess einer Ware im Rahmen der Allgemeinbildung in den Themenbereichen «Wirtschaft» und «Technologie» mit Hilfe eines digitalen Onlinekurses fachübergreifend behandelt. In diesem Onlinekurs wird auch das 3D-Archiv integriert.

Innovationspotential

- Eine im Entwicklungs-/Forschungsbereich bereits angewandte Technologie wird integriert in die Berufsbildung

- Die traditionellen Materialarchive werden durch digitale Materialien ergänzt beziehungsweise ersetzt und für die Wissensaneignung auf verschieden Arten visualisiert und in den Lernprozess integriert

- SharePoint Spaces wird gewinnbringend für den Unterricht eingesetzt

- Das Erreichen von Passgenauigkeit von Werkelementen wird gelehrt

- Komponenten von High-Tech-Systemen werden im Bildungskontext vernetzt angewandt, so die Scanner-Hardware von Leica und Apple, Scanner-Technologie wie LIDAR und Photogrammetrie und 3D-CAD-Programme wie Inventor oder AutoCAD.

- Die Photogrammetrie-Technologie wird gewinnbringend für den Unterricht eingesetzt

Didaktisch-methodisches Konzept

- Agilität in der Koordination unter den Lehrpersonen

- Handlungsorientiert

Wirkung

- Anschauungsmaterial für den Berufskundeunterricht wird zeitlich und räumlich unbegrenzt zur Verfügung gestellt

- Der Zugang auf Material für den Berufskundeunterricht wird vereinfacht

- Lehrpersonen werden mit in Schulen bereits eingerichteten Technologien geschult, als Multiplikatoren geben sie das Wissen an andere Lehrpersonen weiter

- Studierende der Weiterbildung/Lernende der Grundbildung setzen sich mit dieser Technologie im Unterricht auseinander

- Technologische Vernetzung über Schulen, Fachgruppen und Abteilungen hinweg wird verstärkt, da Inhalte der 3D-Archive über einen gemeinsamen Zugang geteilt werden kann

Erläuterung zum SAMR-Modell.

Im SAMR-Modell kann das Projekt im Bereich "Redefinition" eingeteilt werden, weil es Aufgaben ermöglicht, welche früher so nicht vorstellbar waren.