LernAbenteuer BIM (Building Information Modeling)

- Projektleitung: Sandra Flury, Roger Bräm; externe Partner: TBF + Partner AG, Roland Züger, Daniel Rahal und Ivan Reichmuth

- Institution: Baugewerbliche Berufsschule Zürich

- Kontakt: sandra.flury@bbzh.ch

Im Rahmen eines Experiments setzen sich Lernende Zeichner:innen Fachrichtung Architektur EFZ mit der Thematik Building Information Modeling (BIM) auseinander.

Unter BIM versteht man einen prozessorientierten Ansatz zur Planung, Ausführung und Verwaltung von Gebäuden und anderen Bauwerken mit Hilfe von Software. Dabei werden alle relevanten Gebäudedaten digital modelliert, kombiniert und erfasst. Die Lernenden finden heraus, wie BIM funktioniert und machen sich Gedanken darüber, welche Bedeutung BIM für Sie in der Planung (Architektur) heute hat und auch in Zukunft haben könnte.

In einem Pilotprojekt werden über fünf Nachmittage verschiedene Konzepte entwickelt. Die Lernreise beginnt mit der Frage, was sich die Lernenden unter «Building Information Modeling» vorstellen und was die Bezeichnung alles bedeuten könnte. Letztlich erarbeiten sie die Anforderungen an BIM, die sich aus ihren innovativsten Visionen von Bauprojekten ergeben. Was müsste für sie in der Planung in Zukunft anders sein und was bleibt gleich? Welche neuen Herausforderungen könnten ihnen dabei begegnen? Welche Anforderungen werden dabei an sie gestellt? Es entstehen viele Fragen - Fragen, welche ihre Prozesse in einem BIM-Modell als Lernumgebung immer wieder neu lenken.

Damit dieses Experiment möglich werden kann, gestaltet sich bereits vor der Durchführung der Nachmitage eine wichtige berufsfeldübergreifende Zusammenarbeit: Die Geomatiker:innen EFZ mit Schwerpunkt Geoinformatik erarbeiten die digitale Infrastruktur (Common Data Environment CDE) für das BIM-Modell. Mit der Grundlage ermöglichen sie, dass nicht nur die Zeichner:innen Fachrichtung Architektur EFZ kollaborativ und kooperativ am Lernprodukt arbeiten können, sondern dass auch andere Bauberufe an der BBZ fachübergreifend integriert werden können, um gemeinsam an der Lernumgebung mit BIM einen Schrit weiter zu kommen.

Innovationspotenzial

Das Lehr- und Lernarrangement verfolgt das Anliegen, die Kultur der Digitalität im Bauwesen erleb- und erfahrbar zu machen. Im Kern geht es um den Kulturwandel entlang der Arbeitswelt 4.0. Bis heute wurde die Umsetzung von BIM vorwiegend durch einen top-down Ansatz verfolgt. Erfahrene und gut ausgebildete Mitarbeitende besuchten Messen und Kurse zu BIM und haben sich so die Methode angeeignet. In Projekten setzen sie BIM soweit selbst um, dass die weiteren Mitarbeitenden zum Teil nur noch eine ausführende Rolle einnehmen. Mit dem ersten Pilot, mit Lernenden Zeichner:innen EFZ Fachrichtung Architektur, konnte der Start einer botom-up Verbreitung der Methodik getestet und durch den starken Lernfortschrit validiert werden. Diese Erfahrungen bilden nun die Basis für unser nächstes Abenteuer.

An einer realen Situation, als Pilot- und Demoversion entwickelt, kann fachübergreifend gelernt und ausprobiert werden. Lernende aus verschiedenen Berufsrichtungen (Geomatiker:innen EFZ, Schwerpunkt Geoinformatik, Zeichner:innen EFZ Fachrichtung Architektur und Ingenieurbau) können dabei gemeinsam Verantwortung übernehmen, werden Teil vom Projekt und gleich selber eine wertvolle Ressource.

Aus einer langfristigen Betrachtungsperspetive eröffnen sich Möglichkeiten zur Förderung der Vernetzung auf verschiedensten Ebenen: zum Beispiel zwischen den drei Lernorten Betrieb-ÜK-BFS (Lernortkooperation), zwischen den vielen verschiedenen Berufsgruppen und Fachrichtungen innerhalb der beiden Standorte der BBZ bis hin zur Vernetzung ausserhalb der Organisationsgrenze mit Berufsverbänden oder an Fach- und Berufsmessen (Stichwort Talentmanagement, Fachkräftemangel).

Didaktisch-methodisches Konzept

Die methodische Grossform bedient sich des Projektlernens, dem Kernanliegen, die Lernenden darin zu unterstützen und zu begleiten, in ergebnisoffenen Lernsituationen handlungsfähig zu werden. Die entwickelten Herausforderungen werden im Sinne des Problem Based Learning dazu genutzt, Projekte lösungsorientiert zu gestalten sowie auch beim Problemlösen zu lernen. Die Lernenden (Geomatiker:innen EFZ, Schwerpunkt Geoinformatik, Zeichner:innen EFZ Fachrichtung Architektur) werden unterstützt und begleitet, das Projekt in Projekteams zu entwickeln und zu entwerfen. Dies mit Methoden und Tools aus dem Bereich Scrum, respektive eduScrum, geleitet nach den Werten des agilen Projektmanagements.

Die Auszubildenden erfahren das Gewicht ihres Lernfortschrites dadurch, dass ihr Lernen direkt auf Augenhöhe mit der Lehrperson geschieht. Das Lernen durch Lehren wird mit dem botom-up Ansatz authentisch umgesetzt. Sie werden ermutigt, hinsichtlich neuer Möglichkeiten von Tools (Toolset) die Kultur mitzugestalten.

Sie eignen sich Fertigkeiten und Fähigkeiten an, um die neuen Instrumente nutzen zu können (Skillsset) und entwickeln dabei Werte, welche ihnen hilfreich scheinen, die grossen Herausforderungen unserer Zeit mitgestalten zu können (Mindset). Zudem werden innovative Lehrformen ermöglicht, in denen das reziproke Lernen bewusst angewendet wird. Die Lernenden werden darin unterstützt, den Stoff zu lehren und lernen dabei (Unterrichtskonzept Lernen durch Lehren). Als weiteren innovativen Ansatz nutzt das Projekt die Affinität der Auszubildenden zu digitalen Miteln, um die fachlich recht grosse Hürde von BIM zu überwinden. Die Lernreise wird über Graphic Recording dokumentiert und allen Teilnehmer:innen zur Verfügung gestellt. Sketchnotes fördern die reflexive Auseinandersetzung sowohl individuell als auch kollektiv und unterstützen die Lernenden, ihre eigene Personal Learning Environment (PLE) aufzubauen.

Wirkung

Auf der Reise im LernAbenteuer BIM werden eigene Visionen entwickelt, viel ausprobiert, ausgetauscht und entdeckt, was es für BIM alles benötigt. In Modellen und kreativen Lernprodukten wird die persönliche Kompetenzentwicklung sichtbar und die individuelle und kollektive Reflexion ermöglicht. Die Lernenden sammeln dabei Lernerfahrungen mit zeitgemässen, zukunftsgerichteten Arbeits- und Lernformen. Dabei orientiert sich die Lernumgebung an den Bedürfnissen der Arbeitswelt 4.0:

· Förderung der Selbstorganisation der Individuen und von Projekteams in Bezug auf die Planung, Umsetzung, Evaluation und Reflexion von ausgangsoffenen Lernsituationen (Förderung von Fach- und Methodenkompetenzen).

· Förderung der Selbstwirksamkeit und der Lerngestaltungskompetenz hinsichtlich individueller und kollektiver Kompetenzentwicklungsprozesse (Förderung von Selbst- und Sozialkompetenzen).

. Förderung der Kooperation und Kollaboration

· Vorbereitung der Lernenden auf die bestehende und bevorstehende Digitalisierung der Baubranche.

· Förderung von systemischem Denken und weiteren Zukunftskompetenzen durch die individuelle Erarbeitung von BIM (Building Information Modeling). · Nachhaltiges und positives Lernerlebnis in der Bewältigung von Paradigmenwechsel herstellen.

Und für die BBZ ist das LernAbenteuer BIM eine Chance, den Gedanken weiterzuentwickeln, die verschiedenen Bauberufe und Fachrichtungen der beiden Abteilungen Planung und Rohbau und Montage und Ausbau an einem Modell miteinander zu verknüpfen. Ganz im Sinne des miteinander und des voneinander Lernens. Immer mit der Intention, neue Wege zu suchen und zu erforschen, wie Lernen und Arbeiten, respektive zusammen lernen und zusammenarbeiten in einer digitalisierten Gesellschaft aussehen kann.

SAMR-Modell

Erläuterung zum SAMR-Modell.

Im SAMR-Modell kann das Projekt in den Bereich "Redefinition" eingeteilt werden, weil es neuartige Aufgaben ermöglicht, welche vorher so nicht denkbar waren.

Second Brain Fachgruppe Geomatik – Wissensdatenbank zur Erstellung und Aktualisierung von Unterrichtseinheiten

- Projektleitung: Roger Bräm, Roman Weibel und Michael Müller

- Institution: Baugewerbliche Berufsschule Zürich

- Kontakt: roger.braem@bbzh.ch

Um das gemeinsame Entwickeln von Unterrichtsmodulen im Bereich Geomatik, darum geht es in diesem Innovationsfondsprojekt.

Ein neuer, sich in der Vernehmlassung befindlicher Bildungsplan sieht eine Erhöhung der Lektionenzahl in der Berufskunde vor. Dies führt zu einer kompletten Neugestaltung des Unterrichts. Der bestehende zehnwöchige Blockkurs der Geomatikerinnen / Geomatiker EFZ soll auf ein Modell mit zwei- bis dreiwöchigen Kursen mit jeweils einem kompetenzorientierten Modul umgebaut werden.

Die Geomatik ist wie andere Berufe dem steten technischen Wandel unterworfen. Dieser wird im Bildungsplan berücksichtigt und soll die Inhalte des BK-Unterrichts mitgestalten. Die Geomatik besteht aus mehreren Teilbereichen, die von unseren Lehrpersonen mit stark variierenden Pensen abgedeckt werden. In den kompetenzorientierten Kursen werden fachübergreifend Kompetenzen aus den Teilbereichen unterrichtet.

Im Zentrum steht eine gemeinsame Plattform zur Entwicklung der Module. Dieses «Second Brain-Fachgruppe Geomatik» (SB-FGGM) bietet Lehrpersonen die Möglichkeit, gemeinsam an der Entwicklung von Unterrichtsmodulen zu arbeiten, die auf die Bedürfnisse der Lernenden und der sich immer schneller entwickelnden Anforderungen der OdA zugeschnitten sind. Von entscheidender Bedeutung ist die Bündelung verschiedener Fachkompetenzen, indem das praktische Fachwissen von Lehrpersonen mit Teilzeitbeschäftigung mit den vertieften didaktischen Kennt-nissen der Vollzeit-Lehrkräfte kombiniert wird.

Das SB-FGGM ermöglicht eine einfache Erstellung und Anpassung der Unterrichtsmodule. Lehrpersonen können Inhalte schnell aktualisieren und anpassen, um sicherzustellen, dass sie stets relevant und ansprechend für die Lernenden sind. Diese Flexibilität ermöglicht es der Fachgruppe Geomatik, mit den neuesten technischen Entwicklungen Schritt zu halten und ihren Lernenden eine erstklassige Lernerfahrung zu bieten.

Didaktisch-methodisches Konzept

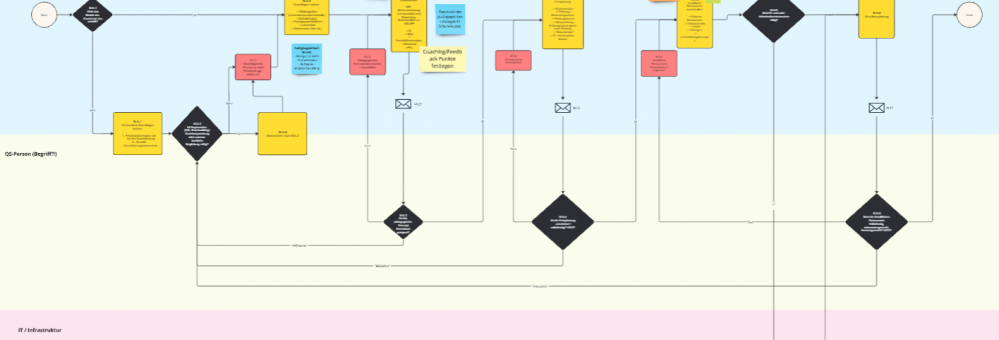

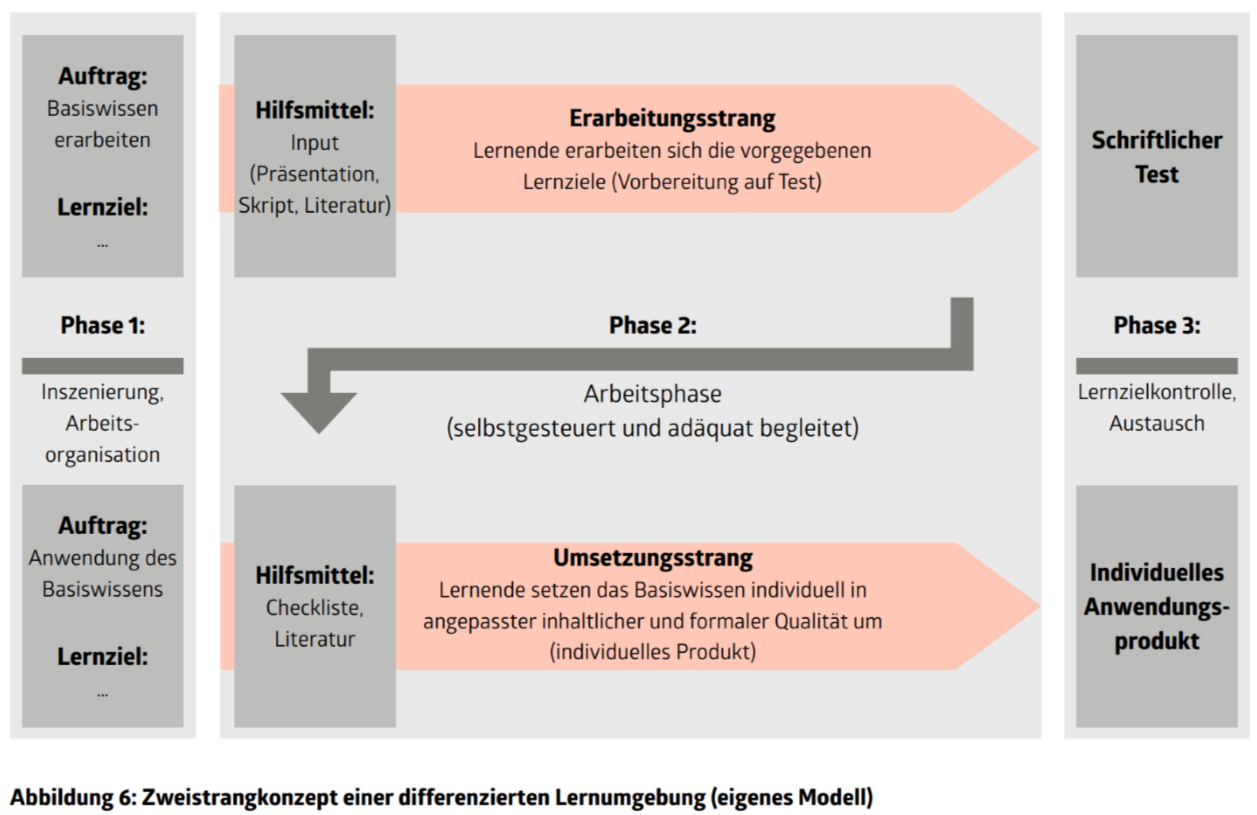

Die Unterrichtseinheiten sollen als differenzierende Lernumgebungen gestaltet sein, um Heterogenitätsmerkmale wie kognitive Leistungsfähigkeit, Vorwissen, Sprachfähigkeit, Lernverhalten, Sozialverhalten, soziokultureller und Migrations-Hintergrund zu berücksichtigen (Berger und Pfiffner 2018, S. 13). Das in dieser als «Didaktischen Hausapotheke» umschriebenen Schrift publizierte Zweistrangkonzept einer differenzierenden Lernumgebung sieht folgende Phasen der Unterrichtsgestaltung vor:

(Berger und Pfiffner 2018, S. 39)

Wirkung

Das SB-FGGM wird gemäss den Anforderungen der Fachgruppe Geomatik der BBZ entworfen und umgesetzt. Anhand der Use Cases, der Prozessdefinition und den Informationsaustauschanforderungen können sie einfach auf andere Fachgruppen oder Schulen angepasst werden.

Die Inhalte des SB-FGGM werden sich stetig erneuern. Dadurch wächst das SB-FGGM und mit der Zeit können neue Unterrichtseinheiten durch Kombination von bestehendem Wissen generiert werden. Die gewählte technische Plattform wird entscheidend sein für die Langlebigkeit einer solchen Lösung. Eine Entkoppelung der Daten mit der Plattform wäre wünschenswert, um sich nicht in Abhängigkeiten zu begeben.

SAMR-Modell

Im SAMR-Modell kann das Projekt dem Bereich "Redefinition" zugeordnet werden, ermöglicht es doch ein Form der Zusammenarbeit und Entwicklung, welche vorher in dieser Art nicht möglich war.